নজরুলের ধর্মচিন্তায় মোড় ফেরা

করাচি থেকে ফিরে নজরুল ইসলাম কলকাতায় পা রেখেছিলেন চৈত্র মাসের বুক-ফাটা গরমে। কাপড়চোপড় আর বইপত্রের বোঝা ছাড়া তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন দুটি সাময়িক পরিচয়—এক. তিনি রীতিমতো উর্দি-পরা একজন হাবিলদার; দুই. তিনি একজন মুসলমান গদ্য লেখক, যিনি আরবি-ফারসি-উর্দু মেশানো বাংলায় গল্প লেখেন কেবল মুসলমান নর-নারীদের নিয়ে। বছর দু-একের মধ্যে তিনি নিজেই তাঁর এই দুই পরিচয়কে একেবারে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে তিনি ইংরেজদের অনুগত হাবিলদার নন, তিনি বিদ্রোহী। আর তিনি গদ্য লেখক নন, তিনি আপাদমস্তক একজন কবি এবং মুসলমানদের কবি নন, মানুষের কবি। তাহলে কলকাতায় তিনি কি ফিরেছিলেন ছদ্মবেশে? না, নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, তিনি তখন তাঁর হাবিলদারের পরিচয়কে খাঁটি এবং গৌরবের বলেই গণ্য করতেন। আর অসাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুসলিম স্বরূপও ছিল ষোলো আনা সত্যি।

নজরুলের জন্ম যে পরিবারে, সে পরিবারে লেখাপড়ার যেটুকু চর্চা ছিল, তা ছিল ইসলামি শিক্ষার। তার ওপর, নজরুল প্রথম সবকও নিয়েছিলেন একটি মক্তবে—ধর্মনিরপেক্ষ পাঠশালায় নয়। সেখানে ইসলামি লেখাপড়া তিনি এত ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন যে সহপাঠীদেরও তিনি লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করতেন। পিতার মৃত্যুর পর অভাবে পড়ে তিনি কখনো মসজিদে খাদেমের কাজ করেছেন, কখনো ইমামের কাজ করেছেন, কখনো-বা খাদেমের কাজ করেছেন গ্রামের এক মাজারে। এককথায় কম বয়সেই তিনি ইসলামি শিক্ষায় পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই অবাক হওয়ার কারণ নেই যে তিনি সাহিত্যের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন মুসলমান নর-নারীদের সঙ্গে নিয়ে।

অপর পক্ষে তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাব তৈরি হয়েছিল যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেই পরিবেশ থেকে। বিশেষ করে কলকাতায় ফিরে আসার পর তিনি যাঁদের সঙ্গে বাস করেন, যেসব কাজে যুক্ত হন, যে সাহিত্য পাঠ করেন, যেসব পত্রপত্রিকায় লেখেন—তার সবই তাঁকে ঠেলে দিচ্ছিল অসাম্প্রদায়িকতার পথে। এমনকি আরবি-ফারসি-উর্দু মেশানো তাঁর ‘মুসলমানি’ ভাষার পাশাপাশি অচিরে তিনি এমন এক বাংলা ভাষা অর্জন করেন, যার মধ্যে ছিল অসংখ্য পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ। বস্তুত, পৌরাণিক বিষয়বস্তু দিয়েই তিনি রাতারাতি তাঁর পাঠকদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁদের হৃদয় জয় করেন ধর্মের মন্ত্র দিয়ে নয়, মানবতার গান গেয়ে। তাঁর জনপ্রিয়তার আরেকটি প্রধান কারণ তাঁর নির্ভীক রাজনৈতিক অবস্থান। মনে রাখা যেতে পারে, ভারতবর্ষে তিনি সবার আগে লিখিতভাবে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিলেন। এমন একটা সময়ে তিনি এ দাবি জানিয়েছিলেন, যখন গোটা দেশ স্বাধীনতার পিপাসায় ছটফট করছিল, কিন্তু কেউ ‘স্বাধীনতা চাই’—এ কথাটা সাহস করে বলতে পারছিল না। স্বাধীনতা লাভের সঠিক পথের সন্ধানও দিতে পারছিল না।

মুজফ্ফর আহমদ উল্লেখ করেছেন, সত্যি সত্যি নাস্তিক না হলেও ১৯২০-এর দশকে নজরুল বারবার নিজেকে নাস্তিক বলতেন। আসলে বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে ধার্মিক এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। সন্ন্যাসী-ফকিরদের প্রতি তাঁর যেমন অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, তেমনি কৌতূহল ছিল রহস্যময়তার প্রতি। তাঁর সেই ধার্মিকতা ১৯২০-এর দশকে লুকানো থাকলেও, ১৯৩০-এর দশকে প্রকাশ পেল গানের ধারায়। এই দশকের শুরুতেই তাঁর চন্দ্রবিন্দু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ৪৩টি গানকে এককথায় বলতে পারি ধর্মীয় সংগীত। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই গানগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন এতে বেশ কয়েকটি গান আছে, যা সব ধর্মের জন্য গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া কতগুলো গান আছে যা বৈষ্ণবদের উপযোগী, কতগুলো বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর প্রতি নিবেদিত, বিশেষ করে কালীর প্রতি নিবেদিত শ্যামাসংগীত। এমনকি আছে তাঁর বিখ্যাত ইসলামি গান ‘বক্ষে আমার কাবার ছবি, চক্ষে মোহাম্মদ রসুল’ এবং আরও একটি ইসলামি গান। পরে শতাধিক ইসলামি গান রচনা করলেও যত দূর মনে হয়, এ দুটিই তাঁর প্রথম ইসলামি গান।

১৯৩১ সালে নজরুল পেশা হিসেবেই গান রচনাকে বেছে নেন এবং গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য গান লিখতে আরম্ভ করেন। অংশত নিজের অন্তরের তাগিদে, অংশত বাণিজ্যিক কারণে তিনি তারপর শত শত ধর্মীয় গান রচনা করেন—যার বেশির ভাগই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার উপযোগী। বিশেষ করে তাঁর শ্যামাসংগীতের জন্য তিনি বিখ্যাত হন। তাঁর প্রিয় পুত্র বুলবুল মারা যাওয়ার পর তিনি সান্ত্বনা লাভের আশায় একজন নাম করা যোগী বরদাচরণ মজুমদারের কাছে দীক্ষা নেন এবং ব্যক্তিজীবনে যোগসাধনা করতে থাকেন। এসব কারণে অনেকেই মনে করতেন, তিনি ইসলাম ধর্ম থেকে সরে গিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন।

কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষ দিকে হঠাৎ করে তাঁর ধর্মচিন্তায় আমূল পরিবর্তন এল। একেবারে আলপিনের ডগা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, ঠিক কখন এই পরিবর্তন আসে, কেন পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় নজরুলকে নিয়ে রাশি রাশি বই লেখা হলেও এযাবৎ কেউ এই পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেননি।

১৯৩৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থ স্ত্রী প্রমীলা দেবী আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তখন কবি তাঁর গুরু বরদাচরণকে লিখেছিলেন যে ‘আপনি শিব, আপনার ঔষধের ওপর আর কিছু করা উচিত ছিলো না।…যদি তাহার (প্রমীলার) জীবনের কোনো প্রয়োজন থাকে, আপনারই আশীর্বাদে সে বাঁচিয়া উঠিবে। স্বয়ং শিব [বরদাচরণ] যদি বাঁচাইতে না পারেন কেহ পারিবে না।’ কিন্তু কবির এই সীমাহীন বিশ্বাস সত্ত্বেও বরদাচরণের আশীর্বাদে প্রমীলার ব্যাধি ভালো হয়নি। তখন বরদাচরণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বিচলিত হয়। এবং কবির পারিবারিক বন্ধু শান্তিপদ সিংহের লেখা থেকে জানা যায়, রোগ নিরাময়ের জন্য নানা ধরনের চিকিৎসাই হয়েছিল অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি, হেকিমি, দেবতার কাছে ধরনা, তান্ত্রিক শক্তিপ্রয়োগ, ভূত সিদ্ধি, বেতাল সিদ্ধি করা হয়েছিল। আর আজহারউদ্দীন খান লিখেছেন, যে যা বলেছে তা-ই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন…নানা জায়গায় পীর সাহেবদের মাজার শরিফে শিরনি দিয়ে এবং পড়া পানি নিয়েও রোগ সারে কি না দেখলেন।

মোট কথা, এ সময়ে বরদাচরণের প্রতি কবির অগাধ বিশ্বাস সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলে ছিল। তিনি শান্তিপদ সিংহকে বলেন যে তাঁর ভুল হয়েছিল, যোগসাধনার বদলে তাঁর আসলে ‘নামাজ নেওয়া উচিত ছিল।’ কবির বিশ্বাস যখন এ রকম দোদুল্যমান, তেমন সময়ে বরদাচরণ মারা যান ১৯৪০ সালের ১৪ নভেম্বর তারিখে। এর এক মাসের মধ্যে কবিকে নতুন কথা বলতে শুনি। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় থাকাকালে একদিন কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে যান—প্রথমে সলিমুল্লাহ হলে, তারপর ফজলুল হক হলে। এর কোনো একটা জায়গায় জসীমউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জসীমউদ্দীন এই ঘটনার স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, ‘এক জায়গায় কবি বলিয়া ফেলিলেন, আমি আল্লাহকে দেখিয়াছি। কিন্তু সে কথা বলবার সময় এখনও আসে নাই। সেসব বলবার অনুমতি যেদিন পাব, সেদিন আবার আপনাদের সামনে আসব।’

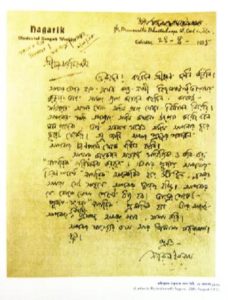

এর দু-তিন দিনের মধ্যেই একুশে ডিসেম্বর তিনি মুসলিম ছাত্রসম্মিলনের কর্মকর্তাদের লেখেন, ‘আমার মন্ত্র ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন। কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। আমি ফকির—আল্লাহর দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু, যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই—ইনশা-আল্লাহ, শুধু ভারত কেন, সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে উঠবে তৌহিদের, পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে।…সর্বশক্তিদাতা আল্লাহর কাছে মুনাজাত করুন যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নবযুগের সুবহ-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে।’

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কোন পথ অনুসরণ করলে তাঁর বিবিধ সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং অন্তরে শান্তি পেতে পারেন—বরদাচরণের দেখানো যোগসাধনার পথ, নাকি ইসলামের পথ—এই নিয়ে তাঁর মনে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, এ সময়ে তিনি সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং সে সিদ্ধান্ত আল্লাহর পথ অনুসরণ করা। এর ফলে তাঁর বিভিন্ন জায়গায় প্রদত্ত ভাষণে এবং তাঁর কবিতায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে আমূল পরিবর্তন বলাই সংগত—এত দিন অনুসৃত পথের একেবারে উল্টো রাস্তা।

এর দুই দিন পরে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে আল্লাহর ওপর তাঁর নির্ভরতা বারবার প্রকাশ করেন। মনে হয়, বারবার আল্লাহর কথা বলে তিনি নিজেই নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং এ যাবৎ তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলেন। ১৯৪২ সালের দোসরা জুনে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গদ্য রচনায় তিনি নিজের ভ্রান্তি এবং তাঁর প্রতি দৈব ইঙ্গিত সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন: ‘…কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন, ধ্যান করো, দেখতে পাবে।…আমি আমার প্রলয়সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও। কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, কোরান পড়।’

নিজের মনের মধ্যে নতুন পথের সন্ধান পেয়ে তিনি যোগসাধনা ছেড়ে দিয়ে ইসলামি স্বপ্নে বিভোর হন। যেমন, ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত মাঘ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে ‘আর কত দিন?’ কবিতায় তিনি কল্পনা করেছেন, স্বর্গীয় আশীর্বাদ সমাগত: ‘আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোররাক/ওই শোনো পুব-তোরণে কাহার রঙিন নীরব ডাক!’

তাঁর লেখায় ‘আল্লা/আল্লাহ’ এবং ‘খোদা’ শব্দ পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন, মাঝেমধ্যে রসুল শব্দও। যেমন নতুন চাঁদ কাব্যের ‘ঈদের চাঁদ’ কবিতায়। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে, নবযুগ পত্রিকায়। কবিতাটি পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে নয়বার আল্লা/আল্লাহ এবং তিনবার খোদা শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কেবল তাই নয়, এ কবিতার পর থেকে তিনি হিন্দু দেবদেবীদের উল্লেখ করা একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

তখনকার অন্য কবিতায়ও ইসলামি বিশ্বাস অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, শেষ সওগাত-এর ‘নিত্য প্রবল হও’ কবিতায় বারোবার আল্লা/আল্লাহ, একবার খোদা; ‘ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা’ কবিতায় পাঁচবার আল্লা/আল্লাহ; ‘নবযুগ’ কবিতায় সাতবার আল্লা/আল্লাহ, ‘ডুবিবে না আশাতরী’ কবিতায় দশবার আল্লা/আল্লাহ; ‘বকরীদ’ কবিতায় এগারোবার আল্লা/আল্লাহ, ‘এ কি আল্লাহর কৃপা নয়?’ কবিতায় চৌদ্দবার আল্লা/আল্লাহ, এবং ‘এক আল্লাহ জিন্দাবাদ’ কবিতায় সাতবার আল্লা/আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, তিনি যে মুসলমান এবং খাঁটি মুসলমান—এই বিশ্বাস তিনি নিজের কাছে (এবং পাঠকদের কাছে) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

বস্তুত, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে ‘আল্লাহ’র প্রতি তাঁর বিশ্বাস বিবর্তিত এবং দৃঢ়তর হয়েছে। পরের বছর ঈদসংখ্যায় প্রকাশিত ‘আজাদ’ কবিতায় কেবল আল্লাহর কথা নয়, ইসলাম ধর্মীয় বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান এবং মুসলিম সমাজের কথা বলেছেন। কবিতার শুরুতে সত্যিকার স্বাধীনচেতা মুসলমানদের অভাব দৃষ্টে কবি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ‘কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান/আল্লা ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?’ কিন্তু সামাজিক এই অবক্ষয়ের চেয়েও তাঁর বড় আক্ষেপ খাঁটি ইসলামের জন্য। ‘কে পিয়েছে সে তৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায়?/সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও আজো সে কলমা আছে/আজো উথলায় আব-জমজম কাবা-শরিফের কাছে।’

আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মোবারকবাদ’ কবিতায় আল্লাহর প্রতি কবির বিশ্বাসকে আরও জোরদার হতে দেখি। তিনি আর কেবল ‘আল্লাহ’র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তৃপ্তি পাচ্ছেন না, সে জন্য বিশ্বাস করতে বলছেন ‘এক আল্লাহ’য়। এ পত্রিকার ‘মুকুলের মহফিল’কে উদ্দেশ্য করে তিনি ঝোঁকটা দিয়েছেন ‘একের’ ওপর। ‘আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিয়ো না নীচু/এক আল্লা ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বলো/দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!’ এই কবিতার মোট ৩৮ পঙ্ক্তির মধ্যে এগারোবার আল্লা/আল্লাহ এবং তিনবার খোদা শব্দ লিখেছেন। কেবল তা-ই নয়, অতঃপর তিনি অনেক জায়গাতেই ‘এক আল্লা/আল্লাহ’ কথাটা ব্যবহার করেছেন। নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি কতটা শক্ত, সে সম্পর্কে তিনি সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন না। তাই বারবার ‘এক’ কথাটা বলে ভিত্তিটাকে মজবুত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর ধর্মবিশ্বাসে এই যে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রভাব তাঁর সংস্কৃতি চিন্তায়ও ছাপ ফেলেছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের এই বক্তব্যকে বোঝাতে চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি অনেকগুলো কবিতা লিখেছিলেন। তার কোনোটাতে তিনি তাঁকে নমস্কার জানিয়েছেন, কোনোটাতে প্রণতি জানিয়েছেন, কোনোটাতে অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি জানিয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য কালে লেখা ‘সালাম অস্ত রবি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘তুমি আল্লার রহমত।’ বলেন, ‘কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও।’ এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্মীয় অনুষঙ্গ নজরুলের চিন্তাকে অল্পকালের মধ্যে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।